你還沒擦防曬?在室內也別忘了補防曬的四大族群

幾年前開始,臭氧層的破洞開始變大,全球暖化效應也日漸嚴重,台灣的夏天快要橫跨兩個季節(尤其是中南部,連冬天常常都有20℃加上大太陽),

『防曬』開始變得更重要,除了曬黑更要預防曬傷。

皮膚科醫師更強調防曬對「四大族群」的重要性,雖然每個人肌膚抵禦紫外線能力不同,但普遍來說,在紫外線下曝曬30 分鐘以上,皮膚含水量會開始減少,導致皮膚粗糙暗沉,也可能會生成黑斑或雀斑等…,尤其臺灣紫外線指數,在夏天時常常達到危險量級,不小心過度曝曬,容易造成肌膚傷害。防曬不只是防止皮膚變黑,更重要的是預防過度吸收紫外線帶來的傷害。

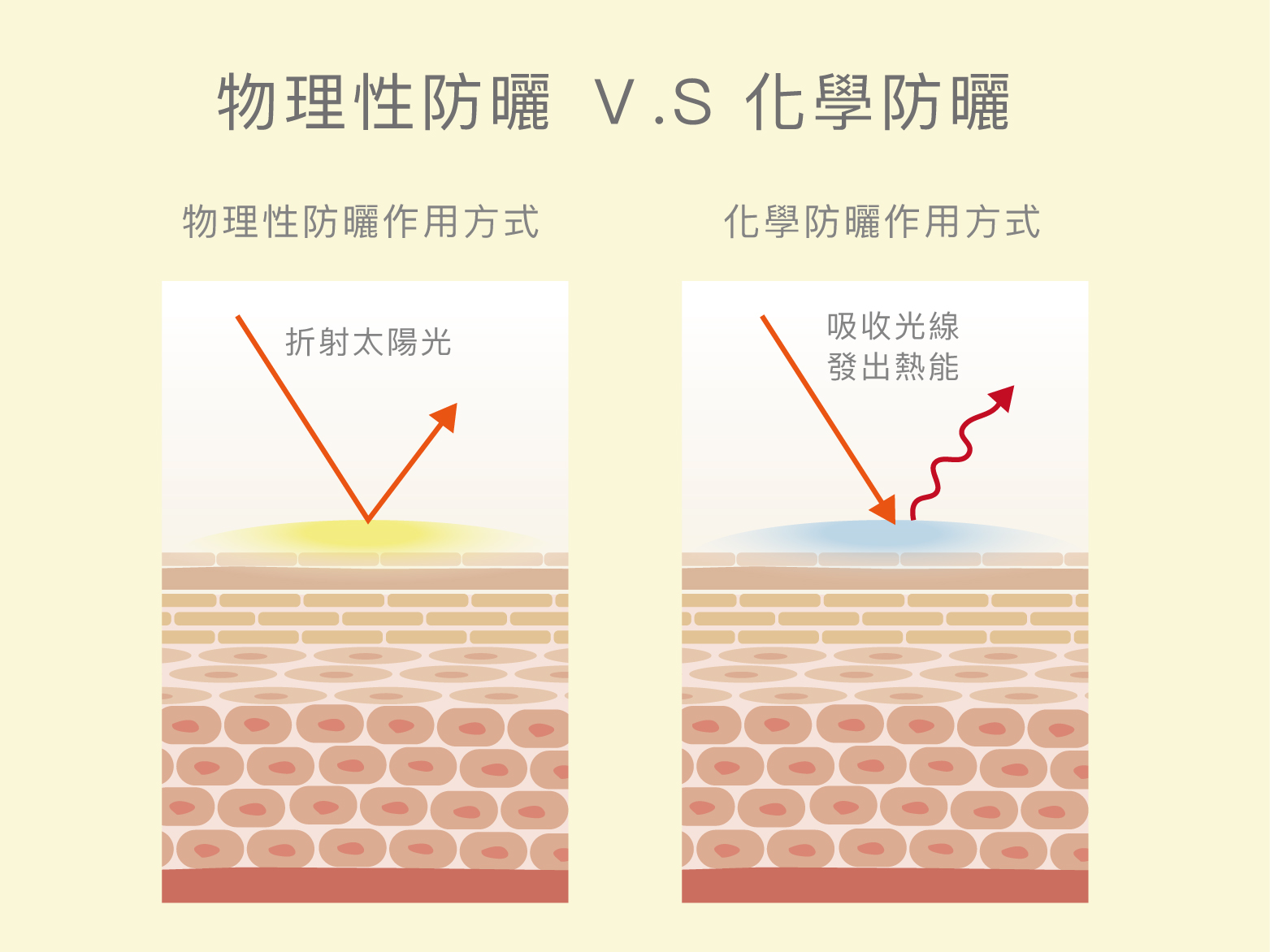

而防曬分成兩大類,物理防曬及化學防曬,

● 物理防曬:

主要是以兩大類成分為主:二氧化鈦(Titanium Dioxide)和氧化鋅(Zinc Oxide)

利用成分穩定及折射光線的原理,塗抹在皮膚上,因產品內的防曬顆粒透過反射、折射或散射,來避免皮膚受到紫外線的傷害。

o 優缺點:成分的安定性及穩定性較高,不易變質也不易引起過敏,成分不會滲入肌膚,刺激肌膚的機會低,如果屬於容易過敏或是極乾燥肌膚,建議可使用較溫和的物理性防曬產品。但缺點是質地油膩厚重,而且因成份本身屬白色粉末,量一多就會很死白,膚色看起來不自然。

● 化學防曬:

則是除了二氧化鈦及氧化鋅外,添加其他化學成分,例如水楊酸鹽 (Salicylates)、肉桂酸鹽 (Cinnamates) 等成分。

而這些成分吸收紫外線後,會經過能階轉換,再以較低能量的型態釋放熱能,藉此降低對肌膚的傷害。

o 優缺點:質地清爽、不黏膩,也比較不會有皮膚泛白的困擾,而且一般來說防曬力比物理性防曬高。但成份較物理性防曬不穩定,可能會滲入肌膚造成刺激,建議敏感性膚質先試用再購買。

皮膚科醫師建議,以下「四大族群」外出時,不管是大太陽還是陰天,防曬都要擦好擦滿,建議每2-3小時補一次防曬。

族群一:孕婦

孕婦在懷孕過程,賀爾蒙的改變加上紫外線的照射,容易擔心孕斑的現象,也容易擔心經皮毒以及胎兒吸收化學成分…等環境因素。

物理性防曬只會停留在肌膚表層,就不用擔心成分會被肌膚或胎兒吸收,造成健康的風險。

族群二:6個月至6歲嬰幼兒

嬰幼兒在外出或是幼稚園活動時,因長時間的曝曬,輕者局部皮膚紅腫,重者會出現水泡,更會影響未來肌膚的病變的機率。(防曬部位尤其要注意頭皮、脖子後方、耳朵後方…等,較無毛髮遮蔽的部位)

因為嬰幼兒皮膚細嫩,在選擇防曬上建議是以物理防曬為主,因其主要成份是粉體,只會停留在肌膚表層,不用擔心會被肌膚吸收,造成身體的負擔。

族群三:乾性或敏感性肌膚

乾性及敏感性肌膚的肌膚含水量比一般肌膚少,加上紫外線的破壞,更容易曬傷及曬黑,如果長時間曝曬在紫外線,更容易造成肌膚表層的傷害。

族群四:醫美術後

術後因為皮膚較脆弱且保水度較差,黃金修復期都以防曬、保濕、修復及溫和的清潔為主。 (醫美術後保養攻略看這裡)

族群三、族群四因為皮膚脆弱且敏感的關係,物理防曬相對化學防曬是更好的選擇,以避免化學成分滲入肌膚造成乾、癢…等不舒服。

除了擦防曬乳之外,還有一些小方法可以避免紫外線的攻擊。

1. 避開紫外線最強的時段出門早上10:00至下午15:00是紫外線最強的的時段(尤其是夏天),外出最容易曬黑,可以的話,盡量減少不必要的外出。

當紫外線預報為過量級或危險級的時候,建議不要從事戶外活動,避免大量及長時間的曝曬。

2. 外出選擇「防曬用品」

例如:薄長袖衣物、帽子(寬簷且能覆蓋脖子為主)、太陽眼鏡及撐傘

3. 正確認識並挑選防曬產品

防曬衣物及陽傘有時候不能完全預防紫外線照射,這時候建議搭配防曬乳一起使用。

防曬乳種類這麼多,什麼才是最適合你的呢?

在挑選適合自己的防曬產品對抗紫外線前,讓我們先瞭解紫外線有哪些類型,以及防曬係數怎麼看。

(防曬係數祕密大公開)